2025年7月5日至18日,华南农业大学珠江学院“开拓者”三下乡社会实践服务队(以下简称“开拓者队”)在广东省汕尾市华侨管理区开展为期14天的社会实践,本次实践围绕“调研侨乡文化底蕴,义教赋能青年成长”主题,通过文化调研与公益教学并行的方式,探索高校服务侨乡振兴的可行路径。

图为开拓者队员合照。关锦浩 供图

调研深耕:解码侨乡文化基因 探寻传承路径

开拓者队以侨乡文化传承为调研主线,通过走访侨史馆、探访归侨家庭、考察特色产业等形式,系统梳理汕尾华侨管理区的历史脉络与文化特质。在侨兴公园内的侨史馆,“汕尾市华侨管理区生产发展的光辉历程”展示墙清晰呈现了侨区从传统农业向多元产业转型的轨迹。其中,“27把锄头”的拓荒故事尤为典型——1952年,贝谦同志带领27名马来西亚、泰国归难侨,以简陋农具在陆丰县南塘区石牌村开启侨区建设,其开拓精神成为队员理解侨乡发展的核心密码。馆内珍藏的归侨古玄龙父子机械修理工作照、马来西亚惠州联合总会纪念牌匾等实物,串联起侨胞与侨居地、家乡的情感纽带,展现了归侨将海外技能应用于本土建设的历史实践。

图为开拓者队员浏览“二十七人开荒牛”的历史。王源漮 供图

图为侨史馆讲解员向队员介绍华侨管理区生产发展的历史。关锦浩 供图

归侨郭爱华的访谈为调研增添了鲜活的文化细节。这位三岁随家人从印尼归国的归侨,保留了印尼语言与文化记忆。她深情怀念印尼舞的灵动身姿、绚丽服饰与独特韵律,为此组建“印尼舞蹈队”积极传承印尼文化。访谈次日,在印尼果园,郭爱华热情邀请队员们身着印尼传统服饰“卡巴雅”与刺绣披肩,与侨胞阿姨们共舞。其轻盈舞步尽显印尼舞蹈韵味,使成员们切身感受到侨乡文化与印尼文化的深度交流与融合。

随后,郭爱华还详细介绍了印尼美食的本土化实践,如印尼腌面在将核心红葱替换为本地品种后,仍成功保留了地道风味。团队成员在其指导下亲手制作了腌面,并在其引荐下品尝了特色点心——以斑斓叶汁染绿、椰香清爽的九层糕,以及工序繁复的印尼千层糕。她重点推介了印尼传统蔬菜沙拉“加多加多”,这道以新鲜蔬菜配虾片、浇淋花生酱的菜品寓意“团圆”,承载着侨胞分享团圆氛围的愿望。

谈及建筑风格,郭爱华指出,华侨管理区的建筑主体与大陆其他地区基本一致,但部分设施如舞台、凉亭等仍体现印尼元素。她倾向于修建更多带有印尼风格的建筑,或对现有相关建筑进行修复活化,但因资金限制,此想法尚未实现。她认为,适度修缮可行,过度开发则可能削弱建筑的历史文化价值。郭爱华阿姨的建议为调研团队提供了文化保护的实践思路。

图为开拓者队员与侨胞阿姨们穿印尼传统服饰跳舞。 冼亮 供图

图为开拓者队员对郭爱华进行采访。冼亮 供图

图为九层糕(左)和千层糕(右)。王源漮 供图

图为郭爱华阿姨展示腌面的吃法。关锦浩 供图

然而,当开拓者团队带着对汕尾侨乡文化的浓厚兴趣走进当地重要展示窗口——侨兴公园时,却遭遇了意想不到的认知落差。

在公园大树下,团队先后访谈了多位居民。一位82岁的老侨眷坦言,幼年归国后对侨乡文化“不太了解”,早年海外记忆也已淡忘。另一位在此工作十余年的务工人员更直言对“侨乡文化具体是什么”几乎没有概念,尽管周围有不少侨眷,但日常交流极少涉及此话题,大家更关注当下生计。他观察到公园内偶有相关宣传活动,但参与者寥寥,效果有限。

面对多位受访者表现出的对侨乡文化的陌生感,开拓者队队长李晓表示,这一现象恰恰凸显了调研的紧迫性和新方向:“这促使我们将后续重点转向探究本地人及归侨后代对侨乡文化认知薄弱的原因。”团队计划深入走访文化部门、老年协会,寻找熟知侨史的老人挖掘故事,并系统调查当前文化宣传教育的现状与困境,旨在为破解传承难题、唤醒公众对这份珍贵历史馈赠的关注贡献力量。

图为队员们对居民进行采访。王源漮 供图

团队聚焦文旅融合的乡村振兴模式,探访了李崇豪创办的30亩印尼果园。果园种植马来西亚杨桃、泰国莲雾、蛋黄果等东南亚水果,结合“四季采摘+文化体验”的运营模式,成为“农业+文旅”的典范。队员通过品尝粉糯甘甜的蛋黄果、调研果园运营,深入认识到侨乡特色资源转化为经济优势的可行性。

图为开拓者队员参观印尼果园。 冼亮 供图

义教赋能:科技启蒙点亮童心 实践活动培育素养

14—18日,由华侨管理区委员会主办、开拓者队提供义教课程的青少年暑期科技夏令营,以“科技少年向星而行”为主题,吸引当地37名青少年参与。课程设计围绕知识传递与素养培育双重目标展开,首日即围绕安全、启蒙、互动三大维度展开教学:消防溺水用电安全课通过视频演示和情景模拟普及自救知识;“寻找特别的你”游戏通过签名互动促进破冰;科学启蒙环节则通过“万户升空”典故与火箭反冲原理实验,激发孩子们的航天兴趣。

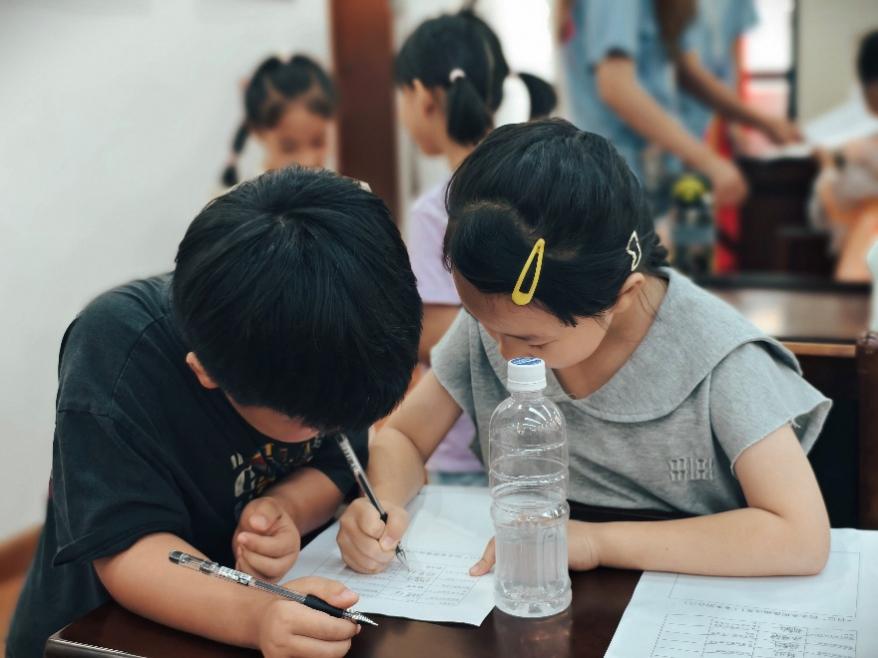

图为小朋友们在进行寻找共同点游戏中邀请同伴签名。 冼亮 供图

图为开拓者队员向小朋友们讲述万户升空典故及火箭反冲原理。 关锦浩 供图

后续课程延续“动静结合”理念:航天主题课程中,队员讲解火箭分级原理,指导孩子们绘制创意火箭图纸,将科学知识转化为具象表达;历奇教育活动通过团队协作游戏,培养孩子们的沟通与应变能力。结营仪式上,孩子们手写的“老师,我会想你”“下次还来教我们画画”等纸条,成为义教成果的直观见证。

图为小朋友们展示火箭绘画作品与开拓者队员合照。王源漮 供图

图为开拓者队员带领小朋友们进行历奇教育活动。开拓者队 王源漮 供图

实践成效:双向赋能成果初显

团队制作侨乡文化调研纪录片,拍摄文化素材照片50余张;义教的五天课程覆盖安全、科技、文化等多领域,有效提升当地青少年的科学素养。

李晓表示:“三下乡的意义在于用青春力量架起桥梁——既让侨乡文化被看见,也让乡村孩子被照亮。”此次实践表明,大学生团队通过“调研+义教”模式,可为侨乡振兴提供智力支持,并以教育实践唤醒文化传承的内生动力。该双向赋能范式为高校服务乡村振兴提供了可复制、可推广的经验。未来,团队将持续跟进侨乡发展,推动青年力量与侨乡振兴的深度联结。

来源:华南农业大学珠江学院“开拓者”三下乡社会实践服务队

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-15585-0.html