2025年盛夏,北京林业大学“川不辞盈 泉源兴乡”暑期社会实践队奔赴济南南部山区,开展了一场以“生态保护与乡村振兴协同发展”为主题的深度社会实践。在为期四天的实地调研中,这支由水土保持与荒漠化防治、土木工程多专业学生组成的队伍,深入长峪村、苇沟村、泥淤泉东村、四门塔景区、“源味南山”电商运营中心、云野南山农文旅基地、跑马岭林场、趵突泉酿酒厂共八个实践点,用青年视角记录乡村振兴的生动实践,以专业学识回应时代课题,展现新时代青年的责任与担当。

一、青春脚步丈量乡野,青年声音传递振兴脉搏

实践队以“川不辞盈 泉源兴乡”为名,寓意以涓涓之力汇聚振兴洪流,深刻呼应济南南部山区作为泉城命脉和省级生态功能保护区的特殊地位。队员们走进党群服务中心、田间地头、产业园区,与村支书、企业负责人、村民面对面交流,聆听最真实的声音,并结合专业知识与自身特长为乡村振兴与生态保护建言献策。

在长峪村,队员们被孟令钧书记“齐人心、美环境、兴产业”的实干精神所打动。这位退伍军人出身的村支书,用八年时间将这个群山环绕的偏僻村庄打造成集体年收入80万元的富裕村。他带领村民修建道路、发展艾草产业、挖掘非遗“媳妇宴”,甚至创新性地举办电子音乐节和时装秀,让这个古老村庄焕发出现代活力。“党员就得亮身份、作表率!”孟书记坚定的话语让队员们感受到了基层党员干部的责任与担当。群山依旧,却已不再是阻隔,而成了连接传统与创新、乡村与青年的桥梁。在这里,新时代的青年力量正在与乡村振兴同频共振。

队员们通过编辑微信公众号推文、在抖音和哔哩哔哩等平台发布剪辑的视频等方式为长峪村宣传农文旅项目,积极思考农产品宣传方案并踊跃为当地因地理位置偏僻而受到的发展限制问题建言献策。

在苇沟村,队员们见证了黄精产业从种植到加工再到文旅融合的全链条发展。村党支部书记孙茂财介绍,该村通过成立党建引领的村办共富企业,创新“两入股三收益”机制,建立起“育苗-种植-加工-营销-文旅”的完整产业链。孙书记对大学生的未来发展寄予了深切希望,他说到:“希望大学生们能把目光投向乡村,把才华播撒在田野。或许有人会顾虑乡村的发展条件,但请相信,如今的乡村早已不是 “闭塞落后” 的代名词。我们有政策支持搭建的创业平台,有淳朴村民给予的信任与配合,更有一片等待雕琢的 ‘璞玉’—— 这里的绿水青山、特色资源,都能成为你们实践理想的 ‘试验场’。这里有亟待开拓的空间,有渴望发展的期盼,更有实现自我价值的无限可能。”

队员们依托林学、生态学等专业知识背景,在指导教师带领下,为当地正在逐步引进的多花黄精等优良品种与林下经济经营模式提出专业建议,帮助提升黄精品质与产量,助力构建"林下种植-精深加工-品牌营销"全产业链,为壮大黄精特色产业、推动南部山区生态与经济协同发展注入青春动能。此外,队员们还剪辑视频、编辑公众号推文宣传当地特色。

在泥淤泉东村,红色基因与泉水文化交织出独特的乡村振兴路径。作为解放战争时期山东省委、济南市委的秘密办公地,该村深入挖掘红色资源,与山东广播电视台等单位建立党建共建关系。同时,依托泥淤泉这一天然资源,发展特色民宿、红梨种植、泉水豆腐等产业,正如村头石碑上刻的那句诗:“淤泥缄不住,清泉竞自流。” 泥淤泉东村,正以泉水为墨、红色为笔,在乡村振兴的画卷上,续写着属于自己的传奇。

实践小队队长在建军节当天参与了济南战役纪念馆在泥淤泉东村举行的“红泉映初心 英魂励红村‘英雄山薪’”宣讲,并在苏书记的带领下领略了当地红色文化。实践结束后,队员们根据拍摄的影像资料结合当地红色故事与发展历程剪辑了视频并在抖音、哔哩哔哩等平台发布。

二、产业·生态·文化:青年视角下的乡村振兴多元路径

实践队聚焦“五大振兴”,尤其关注产业振兴与生态保护的协同推进。他们发现:

产业振兴不再是单一农业种植,而是融合电商、文旅、加工等多业态发展。“源味南山”电商运营中心通过区域公共品牌建设,累计为57个村带来扶贫收益200余万元,成功销售特色农产品超1000万元。其推荐的山东煎饼在“东方甄选”直播间3分钟售出3万余袋,成为长期合作产品。云野南山农文旅基地则通过农文旅融合,打造集农业、文化、旅游于一体的乡野度假综合体,盘活农村闲置资源,壮大集体经济。当“源味南山”的电商新模式让农产品插上翅膀飞出大山,当“云野南山”的农文旅融合让乡村成为城市人向往的诗和远方,就有更多的人看到了乡村振兴的多元路径与无限可能。

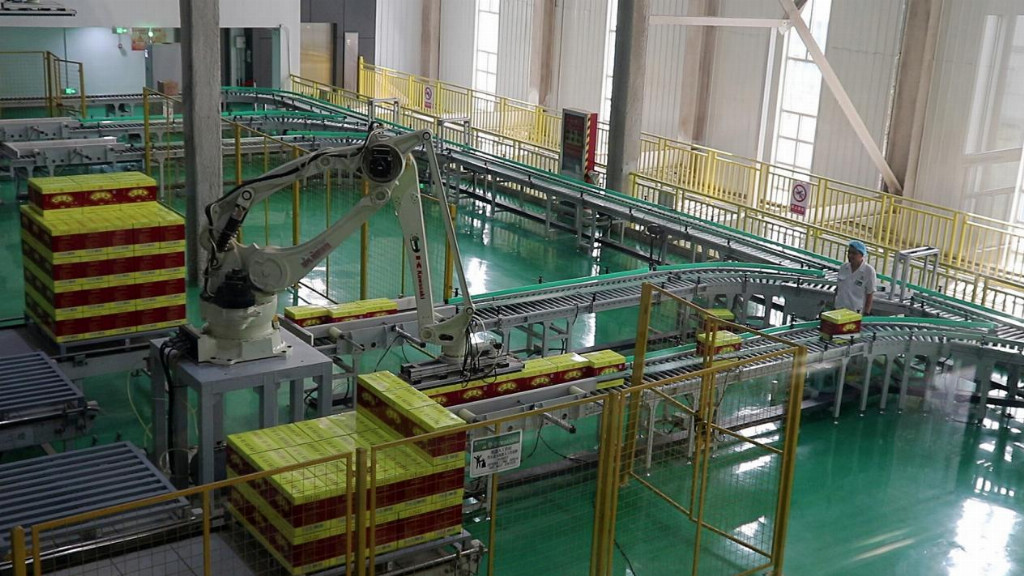

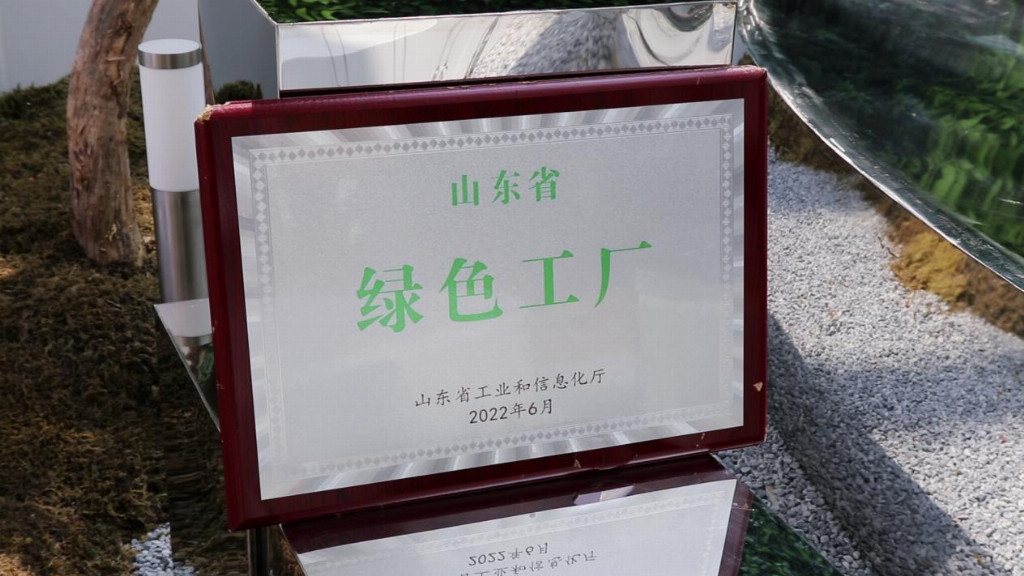

生态振兴是南部山区的底色。跑马岭林场98%的森林覆盖率、负氧离子含量是市区的300倍,被誉为济南的“绿肺”。林场采用“人防+机防”的方式,通过跑马岭瞭望台实现数字化、智能化守林。在趵突泉酒业,队员们深入了解了酿酒业的数字化与绿色转型实践。酒厂建成全国首家全链条数字化酿酒工厂,通过AI机器人装甑、人工气候制曲室和智慧能源管理系统,将传统12人工作量缩减至4人完成,生产效率提升6倍,年减排二氧化碳1.1万吨。酒厂创新采用“白酒工业废水—污水处理厂碳源协同利用”模式,将酿酒产生的“黄水”预处理后作为替代碳源,实现“以废治废、双向降碳”,年碳减排量达800吨。处理后的尾水经人工湿地净化后回用,年节水约3万吨;酒糟与残渣转化为3000吨有机肥反哺农业,形成“酿酒—治水—肥田”绿色循环。企业通过智能酿造与文旅融合,持续赋能乡村振兴,走出传统工业与生态发展相融合的创新之路。

文化振兴为乡村注入灵魂。四门塔景区巧妙结合“猫猫经济”与影视文化,打造“猫猫寺”、拍摄《神通佛影》影视作品、开发系列文创产品;长峪村挖掘非遗“媳妇宴”文化,将其打造成乡村振兴的文化名片;泥淤泉东村则依托红色资源和泉水文化,发展特色文旅产业。这些文化创新举措既延续了历史文脉,又带动了乡村旅游消费,实现了文化价值与经济收益的双提升。

三、青年担当:从课堂到田野,从理论到实践

“小小乡村大有作为!”这是许多队员在实践后的共同感慨。他们不仅是用笔和镜头记录乡村振兴的观察者,更是用专业知识参与乡村振兴的实践者。实践结束后,队员们编辑了每天的纪实公众号推送,并把拍摄的视频材料剪辑成了八个小纪录片,发布在抖音、哔哩哔哩等平台,向大众宣传当地的生态保护与乡村振兴成果。并在中华网、大学生云报、山东学子网、齐鲁壹点、济南网、齐鲁财经网、中国山东新闻网、多彩大学生、中国乡村振兴网、中国基层网多家媒体投稿宣传。

队员们深入当地中小学,联合旱区生物多样性保护宣教团开展“乡村振兴与生态保护”主题宣讲活动。通过生动有趣的图片、视频和互动游戏,向孩子们介绍南部山区的生态环境特点、乡村振兴的重要意义以及当代青年的责任担当。宣讲活动中,队员们设计了“我心中的美丽乡村”绘画环节,让孩子们用画笔描绘自己对家乡未来的美好憧憬。这些活动不仅传播了生态理念,讲好乡村振兴故事,也在孩子们心中播下了热爱家乡、建设家乡的种子。

“当谈到乡村振兴总会提到产业、生态、人才,而作为青年一代,我们常常自问:除了满腔热情,我们究竟能做什么?我们又能留下什么?在云野南山实践的经历,给了我们答案。我们想将这份答案,凝结成一个看得见、摸得着的形象。”在云野南山农文旅基地,队员们参与了非遗文化节的前期筹备工作,协助设计宣传材料、布置活动场地等。还设计了“云小野”IP,为云野南山农文旅基地注入青春活力。这个可爱的吉祥物头顶智慧叶片,象征着智慧农业大棚;云朵造型代表基地的自然景观;灿烂的笑容和张开的手臂传递着农旅结合的开放与快乐。“云小野”不仅是基地的“代言人”,更是实践队员们对“青年何为”这一命题的真诚回应。

四、青春与乡村的双向奔赴

队员们用脚步丈量土地,用心灵感受乡情,用智慧助力发展,深入基层,了解国情,服务国家战略,赋能乡村振兴,展现了新时代青年的责任与担当。

四天的实践让队员们深刻体会到,乡村振兴不再是遥远的口号,而是正在发生的现实。从林场的松涛到酒厂的酒香,从电商的直播间到智慧的农业大棚,从古老的石塔到创新的文旅项目,南部山区正在走出一条生态保护与经济发展协同推进的特色振兴之路。

“乡村振兴,是一个需要青年、也成就青年的舞台。”正如一位队员在实践日记中写道:“我们带来的不仅是关注,更是一份承诺——将来无论走向何方,都会记得这片土地给予我们的滋养与启示。”

未来,希望更多的大学生能走进乡村、服务乡村,让青春在乡村振兴的广阔天地中绽放更加绚丽的光彩。川不辞盈,方能成其大;泉源兴乡,终将润泽万物。“川不辞盈 泉源兴乡”暑期社会实践队正在用自己的方式,为乡村振兴注入青春活力,书写新时代的山乡巨变。

编辑:程宇晴

供图:王一寒

指导教师:李鹏飞 韩玉国

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-16023-0.html