为深入学习并深刻体悟改革开放伟大精神,中国海洋大学食品科学与工程学院“知行改革路,实践悟中国”实践队(以下简称“实践队”)先后走访安徽凤阳小岗村、徐州贾汪马庄村、山东港口青岛港三大改革实践地,实地感悟改革开放精神从“破局”到“振兴”再到“飞跃”的传承脉络,并形成分析调研报告、典型人物教材、改革开放精神解读微视频等系列成果,为新时代青年学子继承和弘扬改革开放精神提供了可供参考的实践方案。

一、以“敢闯敢试”精神立魂的改革发展之路

作为“中国农村改革第一村”,安徽凤阳小岗村是改革开放壮丽篇章中浓墨重彩的起点。这片土地所孕育的“突破体制桎梏、直面民生难题”的非凡勇气,促使18位大包干带头按下红手印,在历史长河中刻下了改革开放精神中“敢为天下先”的印记。

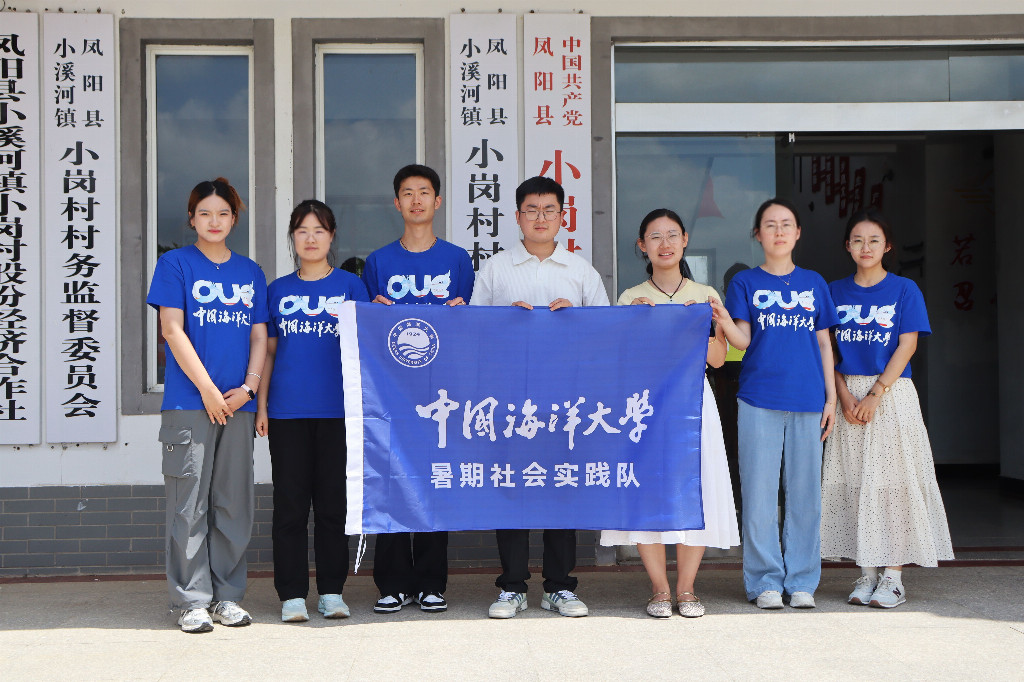

实践队与小岗村村委代表合影

从“生死抉择”到“引领时代”的改革初心

大包干带头人之一严金昌老先生向实践队员介绍,1978年寒冬,小岗村深陷“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”的重大困境。村西头一间低矮的茅草屋里,18位农民围着一盏煤油灯展开了一场改变命运的讨论。“与其饿死,不如拼一把,就算坐牢也甘心!”最终,他们以“生死与共”的决绝,在皱巴巴的契约上按下了鲜红的手印——“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成全年上交的公粮,不再向国家伸手要钱要粮;如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。”

实践队拜访“大包干”带头人严金昌

由“解决温饱”这一最紧迫的现实问题催生的“明知不可为而为之”的风险担当,正式拉开了改革开放的序幕,也为全国农村改革点燃了第一簇火种。

从“平凡岗位”到“精神丰碑”的担当底色

47年后的小岗村,村集体产业已实现从单一农业到文旅、工业、智慧农业等多领域齐头发展的突破,彻底告别了“讨饭村”的历史。这份彰显改革进步的民生变迁里,镌刻着一位特殊人物的身影——沈浩同志。

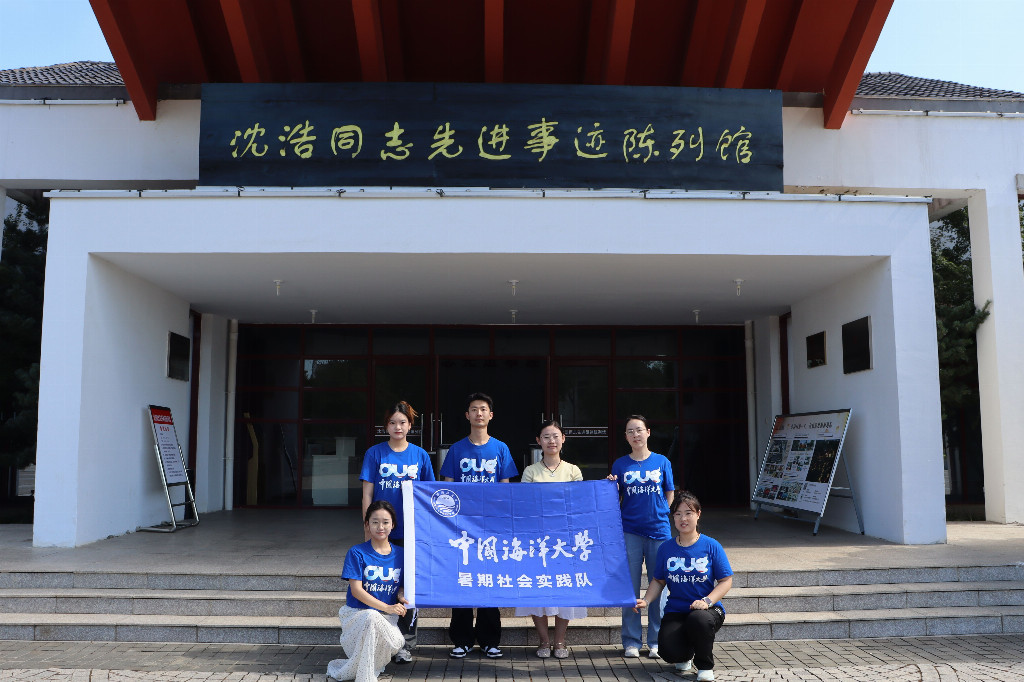

实践队走进沈浩同志先进事迹陈列馆

这位曾两任小岗村第一书记的共产党员,六载离家、扎根乡村,牵头引进企业改良土壤,推进高标准农田建设;奔走协调,帮村里打通农产品销路;建起“当年农家”民俗园,让小岗精神成为可触摸、可感知的文化财富。村民们说,“沈书记住村部、跑田间,连自家孩子的生日都顾不上,心里装的全是小岗的发展。”

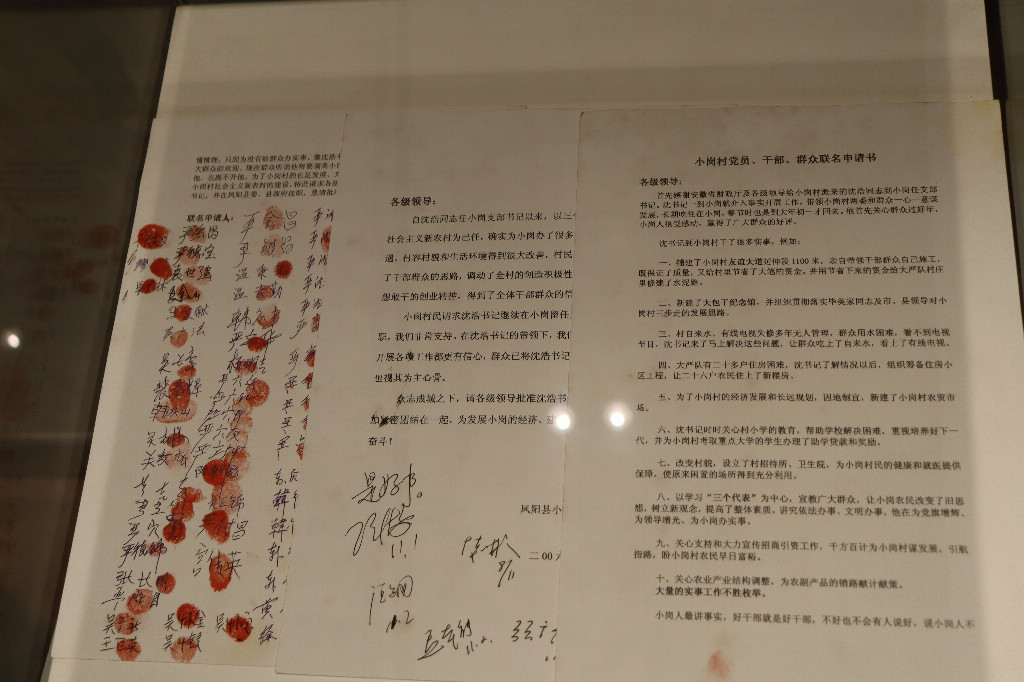

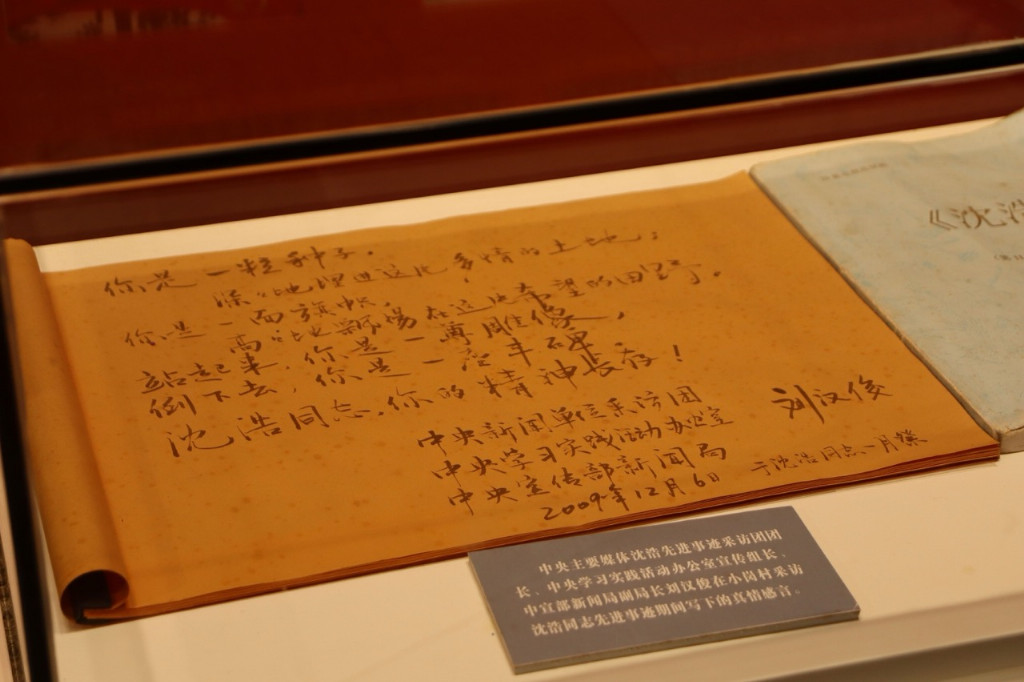

村民联名挽留沈浩同志留任申请书、歌颂沈浩同志精神

二、以“勇于创新”精神破局的乡村振兴之路

徐州市贾汪区马庄村在新时代乡村振兴的浪潮中,以“勇于创新”的实践,率先完成了对改革开放精神落地的深化升级。这个曾因煤炭资源而兴,又因资源枯竭而困的村庄,用“从地下挖煤碳到地上挖文化”的创新转型,成为乡村振兴的道路上“文化兴村、文化立村”的改革典范。

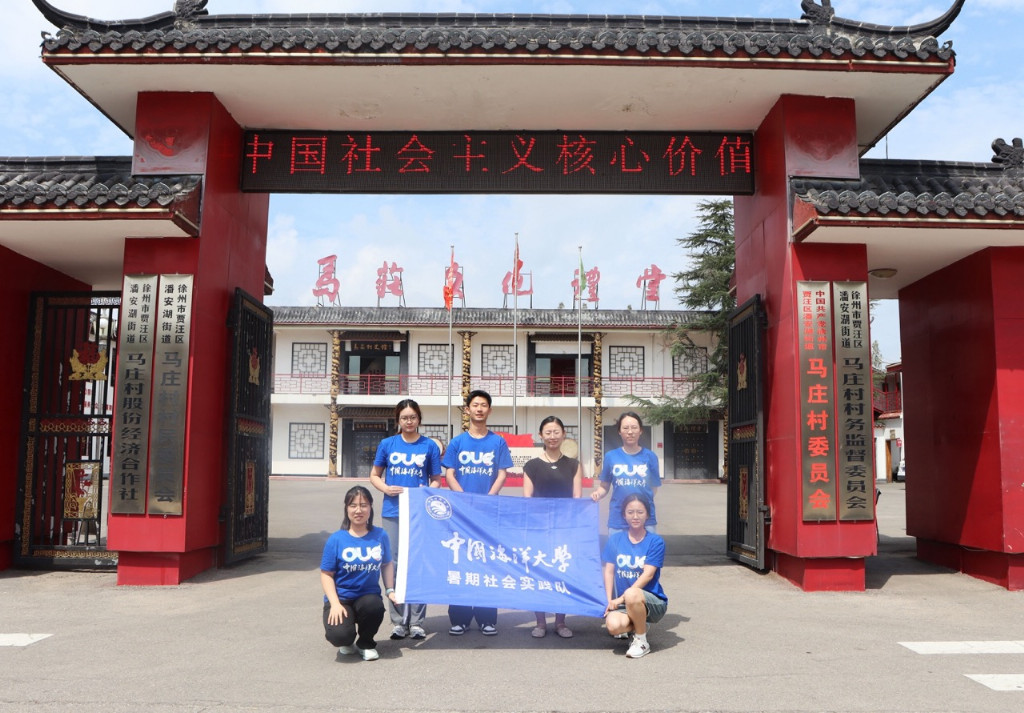

实践队走进马庄村文化礼堂

从“煤尘漫天”到“香包飘香”的非遗传承

二十年前,煤炭资源枯竭使马庄村“靠山吃山”的路越走越窄,两委带领村民开启了“产业创新”的探索——邀请非遗传承人免费培训,手把手教村民制作香包;搭建电商平台、对接旅游市场,让非遗香包手艺“活”起来、“火”起来。如今,走进非遗香包工作室,艾草与丝线的清香扑面而来,在绣娘们指尖翻飞间,龙凤、牡丹、生肖等图案在绸缎上逐渐鲜活。这些融合了徐州非遗技艺的香包已经从“自家缝制的小物件”变成“走向全国的文创产品”,成为马庄村脱贫致富的“金钥匙”。

实践队参访马庄村箱包工作室

实践队了解到,目前,马庄村香包产业已形成“设计-生产-销售”的完整链条,带动400余名村民在家门口实现就业,村民参与制作香包,月收入普遍超3000元。村委会刘主任表示:“我们不守旧、敢试错,靠‘文化赋能产业’,才走出了这条富民兴村的新路子。”

实践队与马庄村村委开展座谈

三、以“开放包容”精神筑基的科技攻关之路

山东港口青岛港以科技创新走出了大国重器的改革之路。以开放包容的精神根基,从技术跟跑到产业领跑,从“引进吸收”到“自主创造”,山东港口开创了兼具全球视野与自主创新底气的科技自强之路,成为中国港口突破“卡脖子”难题、迈向国际领先的生动范本。

实践队赴山东港口青岛港参访学习

从“卡脖子”到“破纪录”的改革韧劲

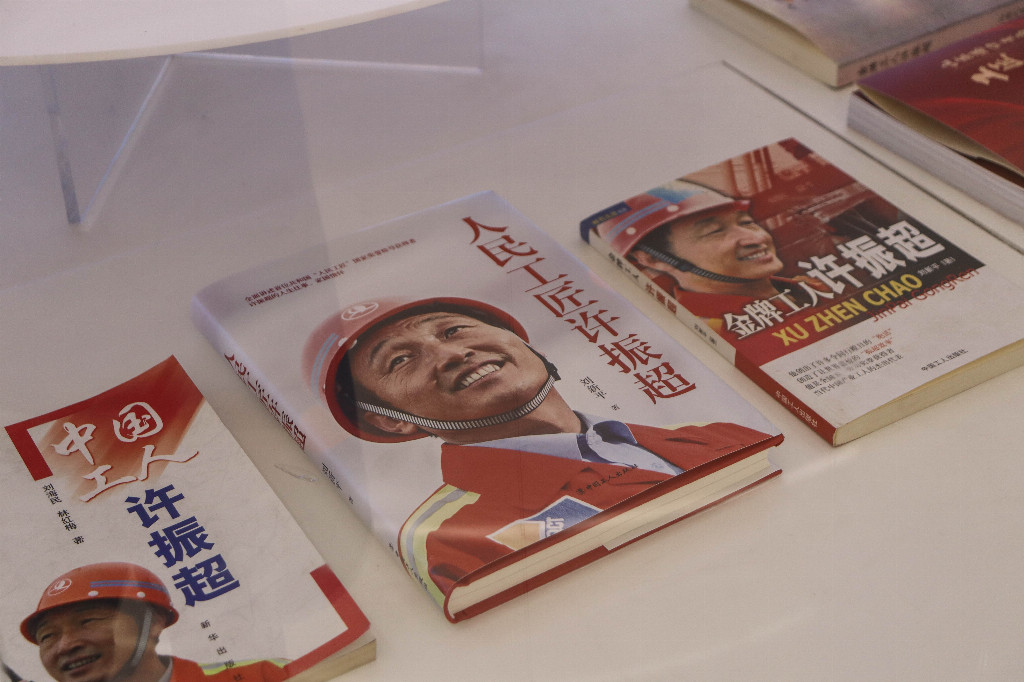

许振超先生是青岛前湾集装箱码头公司高级经理、桥吊专家,数十年扎根港口一线,被授予“人民工匠”国家荣誉称号。从当年许老以人工练就的“一钩准”并创下人工接卸的世界纪录,到如今“514.7吨”的自动化装卸记录,技术在不断迭代升级,但“干就干一流,争就争第一”工匠精神真正实现了代代传承。

实践队在许振超大师工作室参观学习

如今,自动化作业将装卸效率提升30%以上,4477万吨年吞吐量的背后,是“世界上有多大的船我们就有多大的码头”的实力与底气,更是科技突破“封闭限制发展”的真实写照。

从“产业强”到“民生暖”的改革温度

青岛港“1+4+12”的整合模式中,“绝不将一名职工推向社会”的承诺掷地有声——通过技能培训,老码头工人转型为智能设备操作员,在产业升级中实现个人价值。这种“融合发展”的理念延伸至民生领域,港口发展带动周边道路建设、岗位扩容,以现代科技创新驱动的国之重器不仅代表了产业链上下游的繁荣,更是社区居民“家门口就业”的有力保障。从军港码头的庄严到游轮母港的活力,从货物吞吐到文旅康养一体化的转型,蕴含着“硬核工业”与“普惠民生”的有机平衡,青岛港用多元化发展诠释着改革发展的温度与深度。

实践队体悟老港区发展变革

为切实传播改革开放精神,团队创新性提出“宣传+服务”双轨并行方案,形成了包括系列微视频、红色教材、跨校联学、红色文化进校园及“红色基因+蓝色科普”等在内的多项可复制、可推广的实践成果,获中国日报网等16个主流媒体报道,阅读量超3万次,有效推动了改革开放精神在青年群体中的传承与转化,让青年群体真正成为改革精神的传承者和践行者。

新时代新征程,新一代青年应赓续改革精神,勇担时代使命,立足专业、追求卓越,以青春之我投身强国建设,以实际行动传承和弘扬改革开放精神,助力乡村振兴,书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章,让习近平新时代中国特色社会主义思想在广袤乡村落地生根、结出硕果。

通讯员:赵冰倩 荆树桐

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-16121-0.html