这个夏天,青岛大学“非遗润心·秧韵陶光”教育科学学院心启航实践团深入胶州,开启了一段难忘的非遗文化传承之旅。

十天时间里,他们既当学生又当老师,既学习传统技艺又尝试创新传播,通过“学、研、传”三位一体模式开展文化传承,实现“一老一小”在非遗传承中的双向赋能,真切感受到了非遗文化的独特魅力。

拜师学艺:在老手艺中感悟匠心

他们与胶州军休干部艺术团秧歌队建立合作,一群平均年龄超过六十岁的老师傅成了他们的秧歌启蒙老师,6名平均年龄68岁的传承人对他们进行现场教学。教学从最基础的"扭步颤腕"开始,看似简单的动作,要做到位却不容易。老师傅们不厌其烦地纠正他们的姿势,慢慢地,他们这些年轻人也能跟着鼓点扭出几分韵味了。

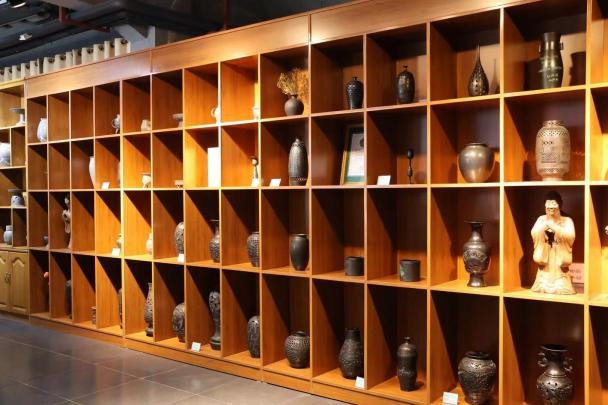

在黑陶技艺传承环节,团队赴孔子六艺文化园黑陶工坊进行学习,省级传承人向他们展示了从选土到成品的完整工艺。他们也试着上手,在省级传承人指导下完成揉泥、拉坯、雕刻全流程实践,制作陶器数件。

薪火相传:让非遗走进不同人群

在平度幼儿园,他们把黑陶制作简化成孩子们能参与的彩泥手工。小朋友们用稚嫩的小手捏出各种造型,虽然歪歪扭扭,但每个作品都充满童趣。有个小男孩骄傲地举着他做的"恐龙"说:"老师,我长大了要当陶艺家! "

最难忘的是在聋儿语训中心的经历。为了更好的让听障儿童感知传统文化,他们创新开发了触觉-振动教学法,通过触摸黑陶实物、跟随鼓点震动感知秧歌节奏,这两个方式进行文化传承。看着孩子们把手放在鼓面上感受震动,然后开心地模仿舞蹈动作。这一刻,他们真切感受到了文化的力量可以超越一切障碍。

传承永续:他们的收获与思考

这次实践让他们深刻认识到,非遗传承不是简单的技艺传授,更是一种文化血脉的延续。当听障儿童通过触摸陶器纹路绽放笑容,非遗不再是博物馆的静态展品,而成为连接不同群体的情感语言。而老艺人们几十年如一日的坚守,孩子们天真烂漫的参与,特殊群体发自内心的笑容,都让他们感受到这项工作的意义。

这段旅程虽然短暂,但在他们心里埋下了非遗传承的种子。未来,团队将继续深化“非遗+教育+公益”模式,让传统文化在当代社会真正活起来、传下去。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-22-15721-0.html